Cette année 2020 était le 80ème anniversaire de la manifestation étudiante et lycéenne du 11 novembre 1940 sur les Champs-Elysées.

I/ Souvenons nous.

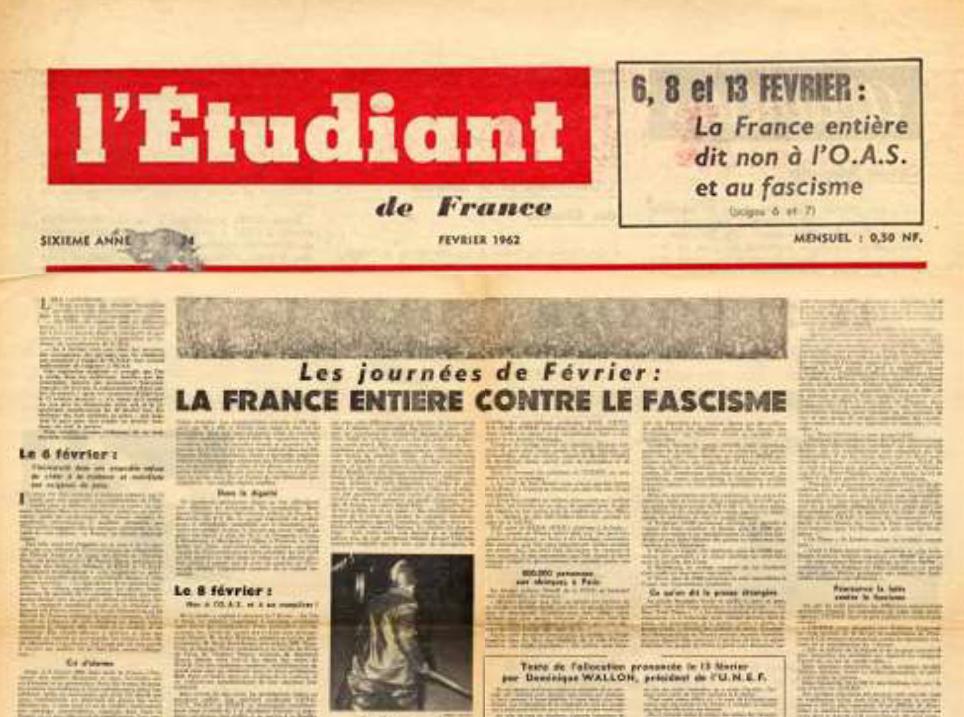

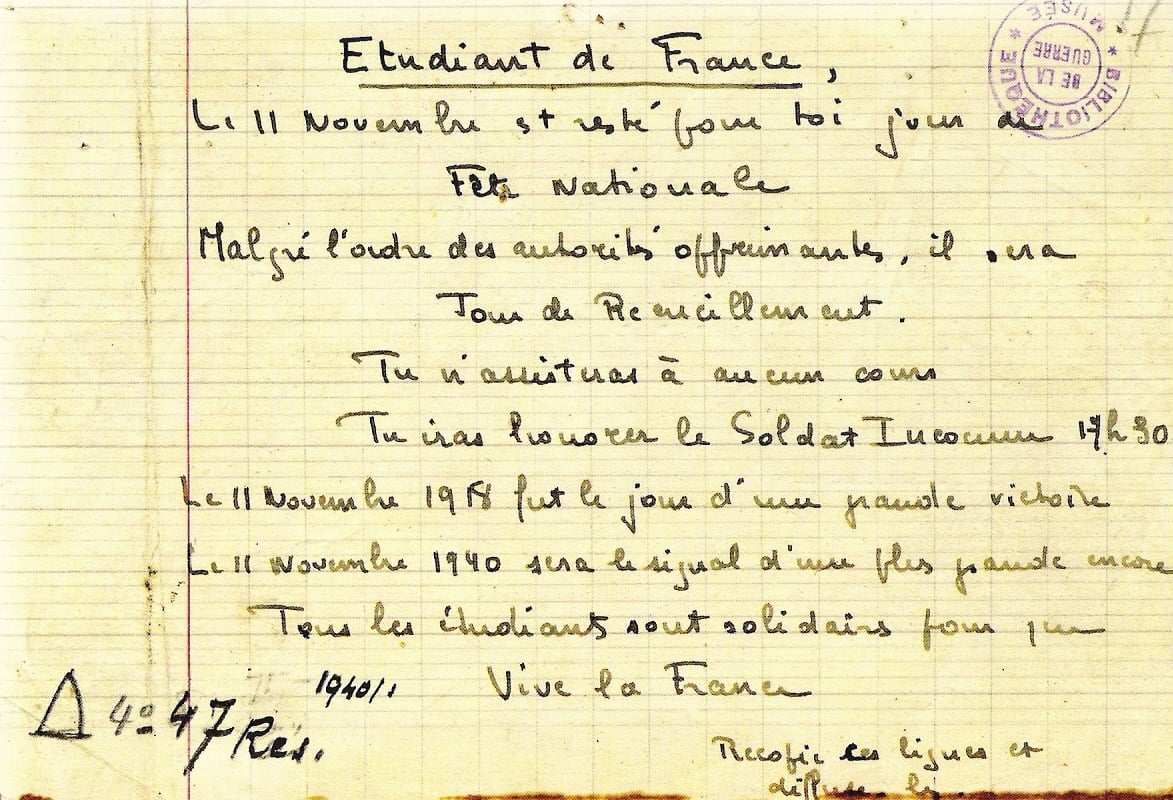

Le 23 octobre 1940, le gouvernement de Vichy retire au 11 novembre le statut de jour férié. Si des dépôts de gerbe sont tolérés, tout rassemblement en revanche est interdit. Dès les premiers jours de novembre, au Quartier latin de manière spontanée et diversifiée on évoque, malgré les interdictions, de se regrouper le 11 novembre pour aller à l’Etoile à la sortie des cours. Des tracts circulent, parfois recopiés de la main à la main. Surtout à l’initiative de jeunes qui se connaissent, plutôt qu’à des groupes organisés. Pas de consignes des partis, ni de l’UNEF. Un tract est également ronéoté 5 place Saint-Michel, dans les locaux des œuvres, du centre d’entraide des étudiants prisonniers et de l’UNEF.

II/ L’UNEF en novembre 1940

A la veille de la guerre, l’UNEF comptait 21000 adhérents, un quart du corps étudiant. En 1939 60% de ses membres sont mobilisés dans l’armée, dont une bonne partie du bureau.

Jean David, à qui a été confiées présidence, trésorerie et secrétariat, s’installe, après l’Armistice, à Clermont-Ferrand « non loin des ministères » (près de Vichy) et demeure en contact avec les AGE. A Paris, François de Lescure, de la corpo des lettres, membre clandestin du Parti communiste, assure la représentation de l’UNEF en zone occupée.

Au 5 bd Saint-Michel sont installés, l’UNEF, le CSO (les œuvres) et le Centre d’entraide aux étudiants prisonniers. En septembre 1940, Jean David et Alfred Rosier, (secrétaire général des œuvres) donnent la ligne : « maintenir l’UNEF pour maintenir les Œuvres ».

III/ 11 novembre 1940 : « à l’avant-garde de la jeunesse française »

Le 11 novembre 1940, malgré l’interdiction, plusieurs milliers de jeunes sortant des lycées et des facultés en fin d’après-midi se rendent en groupes aux Champs-Elysées pour déposer des gerbes. Ils viennent du Quartier Latin, des lycées du 16e (Janson-de-Sailly), du centre de Paris (Charlemagne, Turgot), de l’est (Voltaire)… On y trouve bien sûr des gaullistes, des monarchistes de la corpo de droit, des communistes, mais la majorité est sans affiliation particulière, agglomérat hétéroclite amalgamé autour d’une commune opposition à l’occupation.

De Lescure et Louis Laisney (président de l’AGE de Caen, présent à Paris ce jour-là) font connaissance ; ce dernier raconte : « Dans la conversation patriotique que nous avions, nous nous sommes dit que ce serait bien de faire un saut à l’Arc de Triomphe. Nous y sommes allés en ordre dispersé, sans idée de faire une manifestation ».

Les manifestants, autour de 2000, sont d’abord bloqués, mais ceux de Janson arrivent à déposer une gerbe de 2 mètres de haut en forme de Croix de Lorraine. Les cortèges sont violemment dispersés par la police française et les militaires allemands. Il y a 150 arrestations, quelques bléssés mais, en revanche, pas de morts, contrairement aux rumeurs reprises ensuite par Radio Londres ou les journaux clandestins.

C’est le premier acte de la résistance à l’occupation nazie, étudiants et lycéens se mettant « à l’avant-garde de la jeunesse française » comme le souligne en 1946 la charte de Grenoble.

Robi Morder

Gerbe de l’AAUNEF à l’Étoile lors d’une cérémonie du 11 novembre

Pour aller plus loin :

Alain Monchablon, « La manifestation à l’Étoile du 11 novembre 1940 : histoire et mémoires » Vingtième Siècle. Revue d’histoire 2011/2 (n° 110),

Un dossier sur le site du Germe

Exposition du « musée de la résistance en ligne » consacrée au 11 novembre 1940

Video de la webconférence le 10 novembre 2020 « Le 11 novembre 1940 80 ans après », organisée par le Germe et la Cité des mémoires étudiantes.

Biographie de Louis Laisney.

Biographie de François de Lescure